Hopper

Hopper

Hopper

Edward Hopper (1882 - 1967)

Parmi les prédécesseurs :

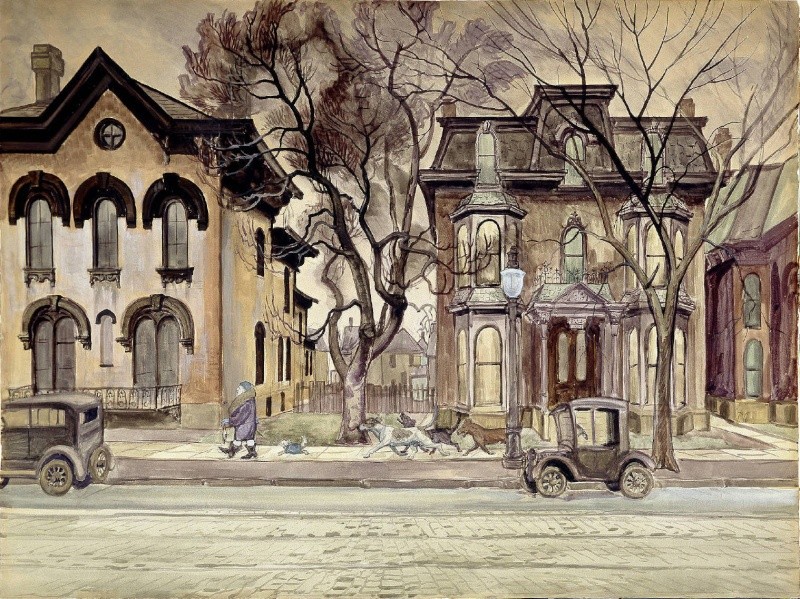

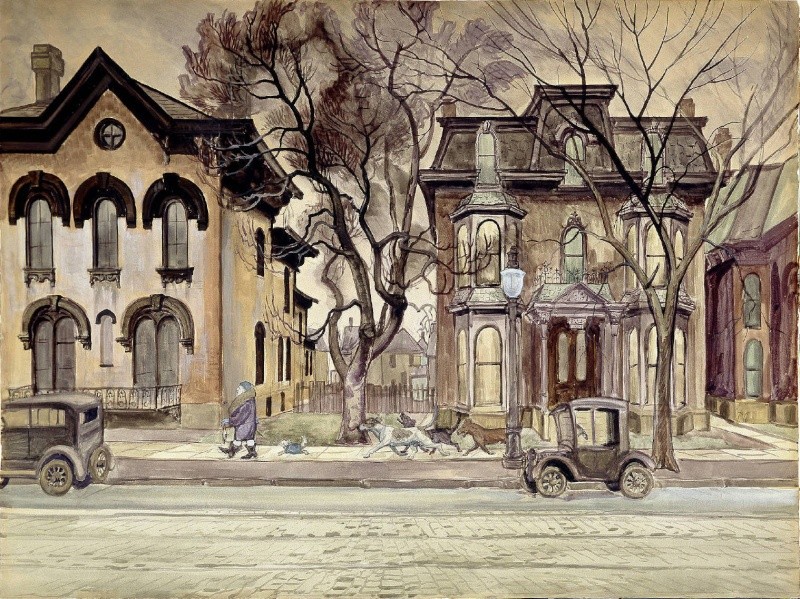

Burchfield, La Promenade, 1927 : style victorien des maisons mais impression de ville, tension horizontale (voitures, trottoir) et verticale (maison) → comme

Hopper, Maison au bord de la voie ferrée, 1925 : maison au milieu de nulle part → symbole de civilisation devant une voie ferrée = absurde. On voit souvent cela chez Hopper → la voie ferrée est importante aux USA ; contre-plongée : on ne voit pas les assises de la maison : cela créé un malaise.

Hopper est connu car il a forgé une vision de l'Amérique et s'il a pu le faire c'est parce qu'il est allé en Europe. Avec lui, l'art américain sort du provincialisme.

Il était de New York, son père était commerçant au sud de Broadway. Il commence par faire des illustrations et va aller dans une école d'art commerciale à New York et va aussi aller à la New York Art School. Il va également fréquenter l'atelier de Robert Henri.

Au départ il admirai Monet, Degas, etc.

1906-1907 : il est à Paris → impression de dépaysement et que les gens à paris prennent le temps de vivre → c'est le mythe de Paris. Il va découvrira les paysages de bord de Seine et les peindre/ il ira aussi notamment au Louvre. En 1909 : retour à Paris et tour d'Europe. Il gardera toujours la nostalgie de Paris. C'est au contacte de l'Europe que sa palette s'éclaircie (avec l'impressionnisme).

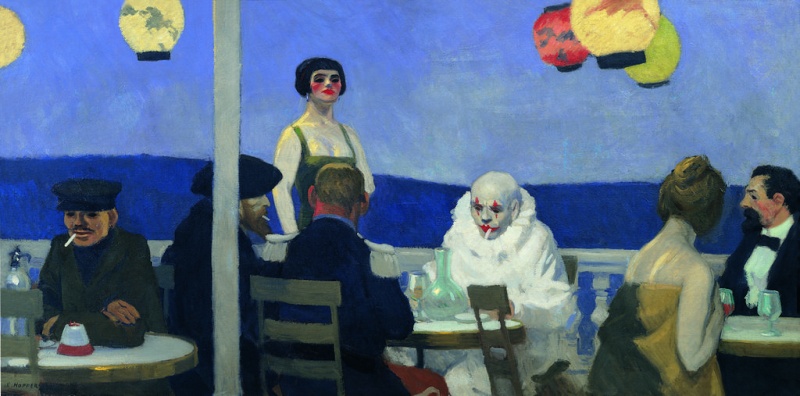

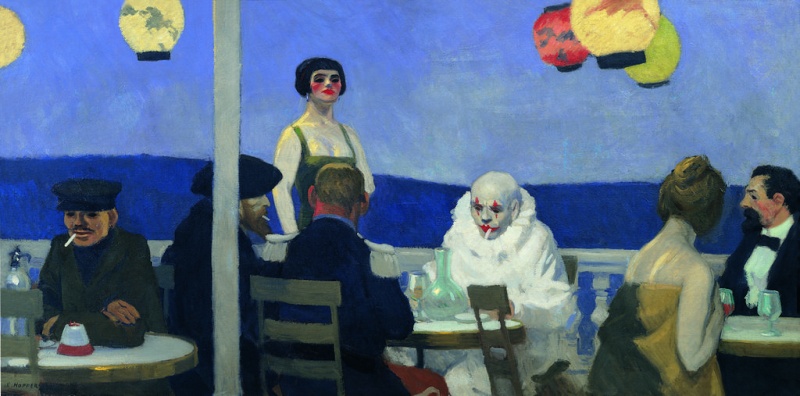

Soir Bleu, 1914 : c'est le monde de Montmartre, un monde d'artifice, des cafés, du mélange des genres, atmosphère de liberté qu'on ne connaissait pas aux USA. Chacun des personnage est renfermé avec une idée de temps suspendu → au début du XXe siècle, on a souvent cette idée d'éphémère. Idée de déphasage, personnages là comme des acteurs = marque de fabrique d'Hopper déjà.

Le cadre urbain :

Tension architecture/vide. Désorientation et malaise du spectateur. Hopper avait remarqué que dans les paysages des artistes européens, les paysages urbains lui semblaient bâclés ; Il a donc voulu donner de l'importance aux bâtiments.

Coin de rue, 1913. En 1913, il installe sont atelier à NY « il m'a fallut 10 ans pour le remettre de l'Europe » (E. H.). les personnages animent la composition mais sont comme des ombres. Notre perception tente de s'accrocher aux points lumineux. Fond bleuté. Touche impressionniste et imprécise. Opposition verticalité/horizontalité. Univers frileux ; opposition vide:plein. L'idée du vide, comme celle du temps, vient du symbolisme ; On retrouve l'idée de l'hostilité de la ville aussi chez Munch.

Circle Theater, 1936 : idem = carrefour avec un seul perso (une femme). Le feu rouge du 1er plan (comme le réverbère du tableau vu préc.) accroche l’œil. Architecture éclectique américaine montrée ici.

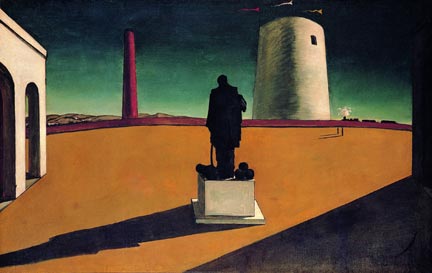

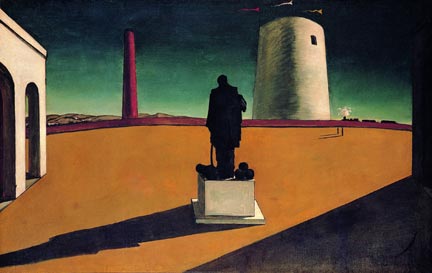

Inspiration de De Chirico, Énigme d'un jour : même idée que le malaise peut venir de la lumière (forts contrastes, personnages tout petits).

Dimanche au petit matin, 1930 : façade rythmée mais sentiment d'ennui, de vide, la ville elle même perd son sens. Horizon barré par une suite de bâtiment qui souligne les horizontales. Insistance sur la géométrisation → ciel comme une bande, langage plastique plus que figuratif. Le ciel se détache et sa lumière fige les choses. C'est l'espace laissé par les bâtiments qui justifie l'existence de ce ciel. On ne voit pas l'intérieur du bâtiment, devanture identiques et aveugles.

Le pont de Manhattan, 1920 : point de vue intéressant. Vue suspendue déstabilisante car on ne voit pas le bas de la composition. Éclectisme architectural qui créé une tension marquée par la rambarde.

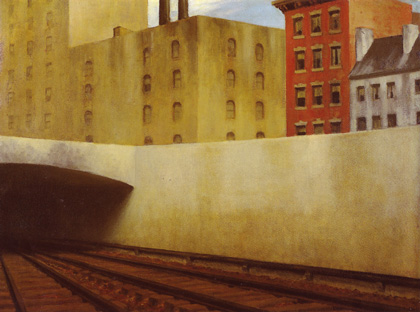

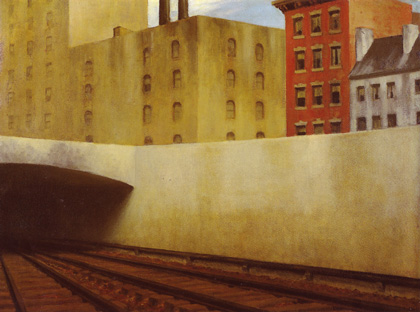

Arrivée en ville, 1946 : immeubles anonymes sans assise, ciel avec très peu de place, impression d'inquiétude. Opposition dans pleins et des vides.

Il y a aussi des représentations de vues des toits de la ville chez Hopper avec un ciel bien délimité toujours, monde à la De Chirico, monde de l'étrangeté : Toits de la ville, 1932.

Trottoirs new-yorkais, 1934-35 : il y a un passant. Un élément d'architecture qui occupe presque tout l'espace et qui représente l'aspect de pérennité en contraste avec l'aspect fugitif de la nourrice.

Inspiration de Bonnard : Paravent des nourrices, 1897 : notion du temps et de l'espace traité ici, espace segmenté par le paravent mais aussi continu avec le motif qui déborde du cadre parfois. Il a créé ici la notion de temps : frise des fiacres donnant une notion de durée et de séquence ; et aussi avec la femme et l'enfant qui ont des mouvements spontanés et qui ici sont figés sur un instant.

L'intérieur et l'extérieur de la maison comme métaphore de la non-communication et de la solitude :

Notion de voyeurisme, d'intrusion dans l'intérieur ; la fenêtre est une articulation spatiale. Deux temps : celui du voyeur et celui du regardé. La fenêtre nous fait prendre conscience de notre propre regard. Elle pose la question de l'attente de ce qu'on veut voir.

Fenêtre la nuit, 1928, MoMa : fragment de vie donné par indice par la fenêtre qui fragmente elle même l'espace. Violation d'intimité donc malaise du spectateur.

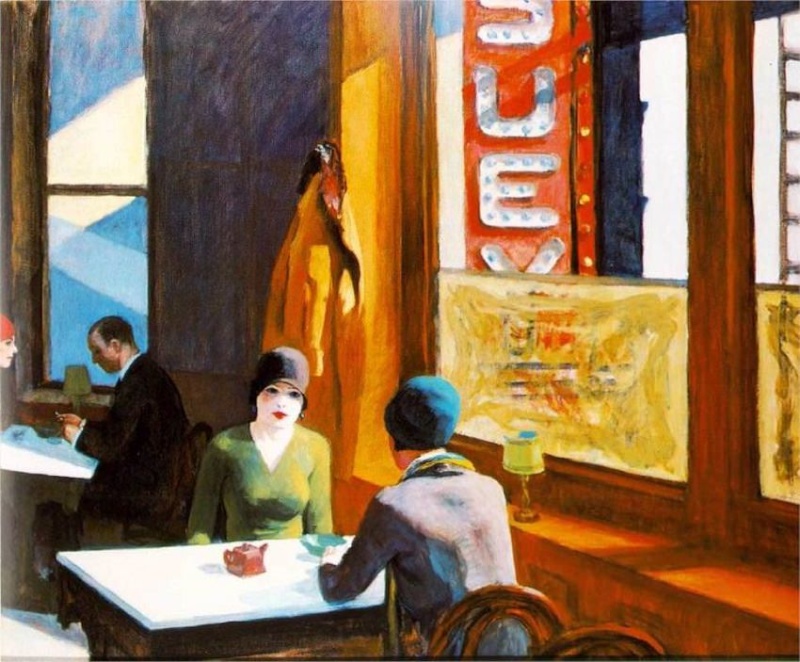

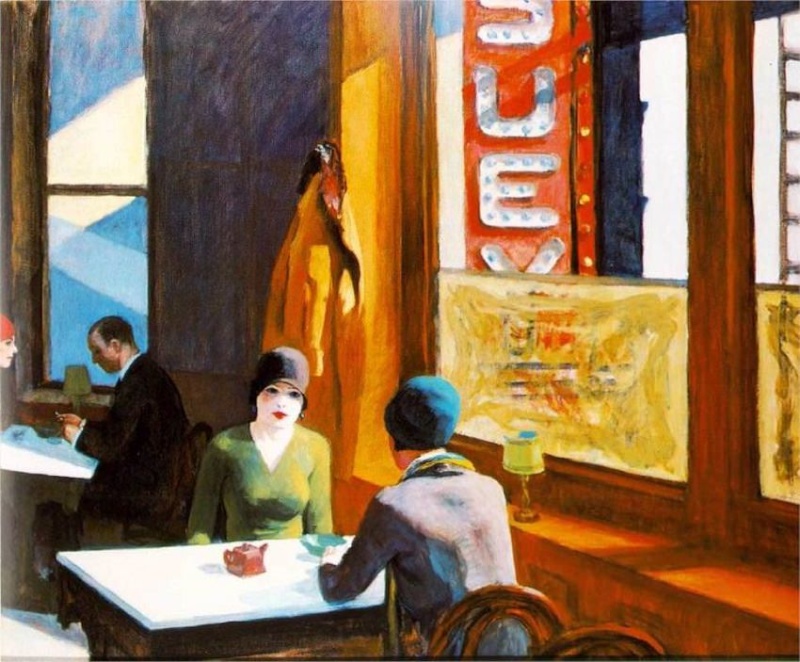

Chop Suey : idée du restaurant new-yorkais, on est près de la vitre. Non-communication des personnages caché derrière l'élégance de leur façade (Manet, La prune, 1878 : même idée un peu), il va traiter à plusieurs reprises l'idée du café élégant et de la vitrine.

Soleil dans une cafétéria, 1958 : rue sombre, personnages assortis au décor ce qui les déshumanise, ils ne se regardent pas, peu d'ornements.

Degas, 1875, Le Verre d'Absinthe : non-communication aussi mais là l'ambiance est alcoolisée, vide au premier plan aussi.

Voir aussi Munch, Les Solitaires, 1908.

Chambre à Brooklyn, 1932 : on n'est pas invité à y rentrer car le personnage nous tourne le dos. Seul ornement = un vase sur le guéridon. Spectacle d'une ranger de stores. Harmonie des couleurs qui se répondent. Hopper est marqué par le symbolisme européen comme nous l'avons dit préc. Et cela transparaît dans sa peinture.

Vilhelm Hammershoi (danois), Intérieur de 1901 : inspiration hollandaise et symboliste, intérieur pur et blanc, silencieux, intérieur parfaitement ordonné.

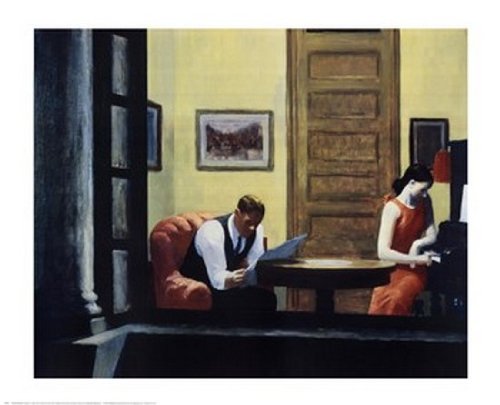

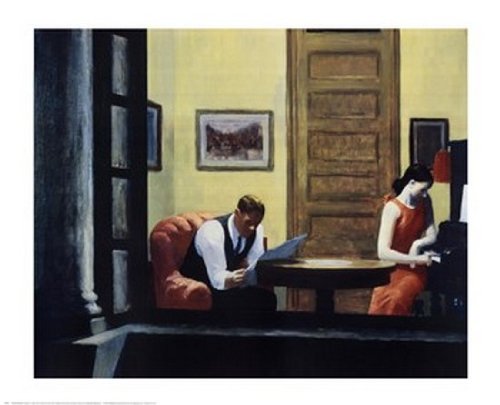

Chambre à New York, 1932 : contraste fort ombre/lumière, voyeurisme, on rentre dans l'appartement qui est violemment éclairé, on rentre dans une intimité élégante et de représentation, population urbaine et artificielle même dans leur appartement;Hopper a aussi fait des illustrations avec des compositions similaires. Objets sur-dimensionnés, les objets on des fonctions visuelles et symboliques. Correspondance entre les couleurs, peu de couleurs différente. La lecture = le temps continu et la concentration / appuyer sur une touche de piano = temps de l'instantané, rêverie, tps suspendu, suggestion de l'attente. Encore une fois, les personnages ne communiquent pas en héritage au symbolisme.

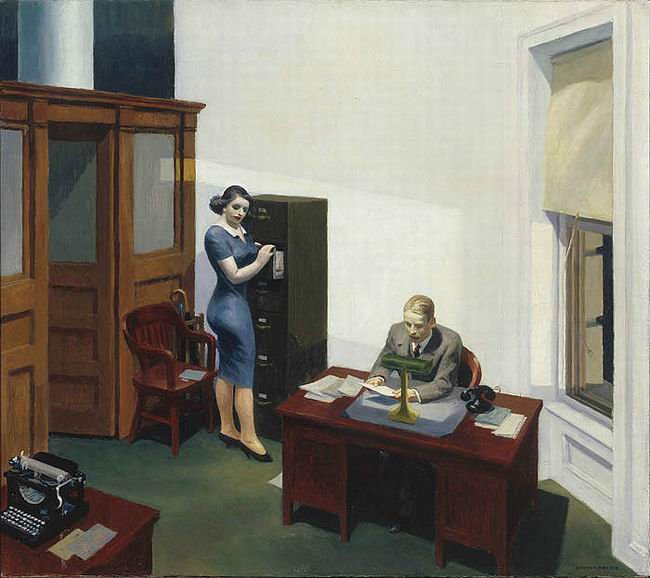

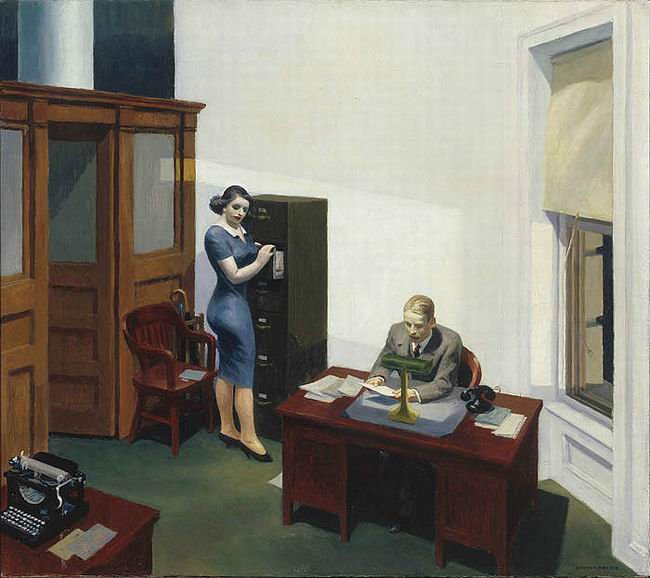

Bureau la nuit, 1940 : on est encore dans une boite intérieur. On est en surplomb. Étouffement. Intérieur moderne type et fonctionnel. Mur blanc accrochant la lumière pour focaliser l'attention sur les personnages. L'un est à sa lecture et l'autre se stoppe : encore une fois deux suggestion du temps. Sexualité suggéré par l'attitude de la femme face à un patron qui ne voit rien (extrapolation de ma prof /!\ ). Le thème du bureau avait été assez peu traité auparavant.

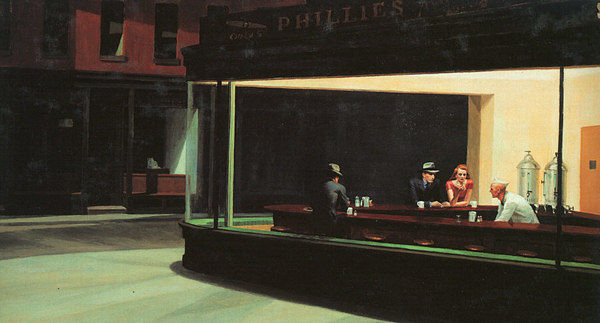

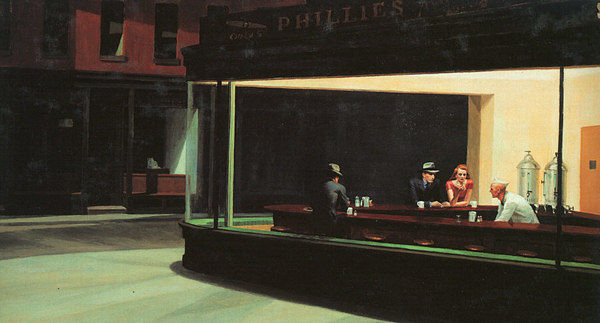

Les oiseaux de nuit, 1942 : comparaison avec Café de Nuit, 1888 de Van Gogh : idée du café tard, insertion du café dans la ville. Avec Van Gogh tous les perso font partie du décor, tout est défomé, c'est l'impression psychologique de Van Gogh. Avec Hopper ici nous rentrons à l'intérieur par la fenêtre avec non-pudeur car éclairage vif et grandes baies. Personnage en attente et vulnérabilité qui apparaît dans l'aspect dramatique de l'image. Idée du coin et de l'ombre = tension dramatique.

Chez Hopper on est un monde franchement américain. La ville américaine apparaît comme un espace de tension dramatique. Malaise mais sans franche angoisse et dérangement tout de même, Hopper n'est pas un artiste extrême et reste bien convenu, sinon il est probable qu'il n'aurait pas eu autant de succès.

Deux comédiens, 1965 : lui et sa femme → sorte de pirouette, questionnement sur le réel.

Parmi les prédécesseurs :

Burchfield, La Promenade, 1927 : style victorien des maisons mais impression de ville, tension horizontale (voitures, trottoir) et verticale (maison) → comme

Hopper, Maison au bord de la voie ferrée, 1925 : maison au milieu de nulle part → symbole de civilisation devant une voie ferrée = absurde. On voit souvent cela chez Hopper → la voie ferrée est importante aux USA ; contre-plongée : on ne voit pas les assises de la maison : cela créé un malaise.

Hopper est connu car il a forgé une vision de l'Amérique et s'il a pu le faire c'est parce qu'il est allé en Europe. Avec lui, l'art américain sort du provincialisme.

Il était de New York, son père était commerçant au sud de Broadway. Il commence par faire des illustrations et va aller dans une école d'art commerciale à New York et va aussi aller à la New York Art School. Il va également fréquenter l'atelier de Robert Henri.

Au départ il admirai Monet, Degas, etc.

1906-1907 : il est à Paris → impression de dépaysement et que les gens à paris prennent le temps de vivre → c'est le mythe de Paris. Il va découvrira les paysages de bord de Seine et les peindre/ il ira aussi notamment au Louvre. En 1909 : retour à Paris et tour d'Europe. Il gardera toujours la nostalgie de Paris. C'est au contacte de l'Europe que sa palette s'éclaircie (avec l'impressionnisme).

Soir Bleu, 1914 : c'est le monde de Montmartre, un monde d'artifice, des cafés, du mélange des genres, atmosphère de liberté qu'on ne connaissait pas aux USA. Chacun des personnage est renfermé avec une idée de temps suspendu → au début du XXe siècle, on a souvent cette idée d'éphémère. Idée de déphasage, personnages là comme des acteurs = marque de fabrique d'Hopper déjà.

Le cadre urbain :

Tension architecture/vide. Désorientation et malaise du spectateur. Hopper avait remarqué que dans les paysages des artistes européens, les paysages urbains lui semblaient bâclés ; Il a donc voulu donner de l'importance aux bâtiments.

Coin de rue, 1913. En 1913, il installe sont atelier à NY « il m'a fallut 10 ans pour le remettre de l'Europe » (E. H.). les personnages animent la composition mais sont comme des ombres. Notre perception tente de s'accrocher aux points lumineux. Fond bleuté. Touche impressionniste et imprécise. Opposition verticalité/horizontalité. Univers frileux ; opposition vide:plein. L'idée du vide, comme celle du temps, vient du symbolisme ; On retrouve l'idée de l'hostilité de la ville aussi chez Munch.

Circle Theater, 1936 : idem = carrefour avec un seul perso (une femme). Le feu rouge du 1er plan (comme le réverbère du tableau vu préc.) accroche l’œil. Architecture éclectique américaine montrée ici.

Inspiration de De Chirico, Énigme d'un jour : même idée que le malaise peut venir de la lumière (forts contrastes, personnages tout petits).

Dimanche au petit matin, 1930 : façade rythmée mais sentiment d'ennui, de vide, la ville elle même perd son sens. Horizon barré par une suite de bâtiment qui souligne les horizontales. Insistance sur la géométrisation → ciel comme une bande, langage plastique plus que figuratif. Le ciel se détache et sa lumière fige les choses. C'est l'espace laissé par les bâtiments qui justifie l'existence de ce ciel. On ne voit pas l'intérieur du bâtiment, devanture identiques et aveugles.

Le pont de Manhattan, 1920 : point de vue intéressant. Vue suspendue déstabilisante car on ne voit pas le bas de la composition. Éclectisme architectural qui créé une tension marquée par la rambarde.

Arrivée en ville, 1946 : immeubles anonymes sans assise, ciel avec très peu de place, impression d'inquiétude. Opposition dans pleins et des vides.

Il y a aussi des représentations de vues des toits de la ville chez Hopper avec un ciel bien délimité toujours, monde à la De Chirico, monde de l'étrangeté : Toits de la ville, 1932.

Trottoirs new-yorkais, 1934-35 : il y a un passant. Un élément d'architecture qui occupe presque tout l'espace et qui représente l'aspect de pérennité en contraste avec l'aspect fugitif de la nourrice.

Inspiration de Bonnard : Paravent des nourrices, 1897 : notion du temps et de l'espace traité ici, espace segmenté par le paravent mais aussi continu avec le motif qui déborde du cadre parfois. Il a créé ici la notion de temps : frise des fiacres donnant une notion de durée et de séquence ; et aussi avec la femme et l'enfant qui ont des mouvements spontanés et qui ici sont figés sur un instant.

L'intérieur et l'extérieur de la maison comme métaphore de la non-communication et de la solitude :

Notion de voyeurisme, d'intrusion dans l'intérieur ; la fenêtre est une articulation spatiale. Deux temps : celui du voyeur et celui du regardé. La fenêtre nous fait prendre conscience de notre propre regard. Elle pose la question de l'attente de ce qu'on veut voir.

Fenêtre la nuit, 1928, MoMa : fragment de vie donné par indice par la fenêtre qui fragmente elle même l'espace. Violation d'intimité donc malaise du spectateur.

Chop Suey : idée du restaurant new-yorkais, on est près de la vitre. Non-communication des personnages caché derrière l'élégance de leur façade (Manet, La prune, 1878 : même idée un peu), il va traiter à plusieurs reprises l'idée du café élégant et de la vitrine.

Soleil dans une cafétéria, 1958 : rue sombre, personnages assortis au décor ce qui les déshumanise, ils ne se regardent pas, peu d'ornements.

Degas, 1875, Le Verre d'Absinthe : non-communication aussi mais là l'ambiance est alcoolisée, vide au premier plan aussi.

Voir aussi Munch, Les Solitaires, 1908.

Chambre à Brooklyn, 1932 : on n'est pas invité à y rentrer car le personnage nous tourne le dos. Seul ornement = un vase sur le guéridon. Spectacle d'une ranger de stores. Harmonie des couleurs qui se répondent. Hopper est marqué par le symbolisme européen comme nous l'avons dit préc. Et cela transparaît dans sa peinture.

Vilhelm Hammershoi (danois), Intérieur de 1901 : inspiration hollandaise et symboliste, intérieur pur et blanc, silencieux, intérieur parfaitement ordonné.

Chambre à New York, 1932 : contraste fort ombre/lumière, voyeurisme, on rentre dans l'appartement qui est violemment éclairé, on rentre dans une intimité élégante et de représentation, population urbaine et artificielle même dans leur appartement;Hopper a aussi fait des illustrations avec des compositions similaires. Objets sur-dimensionnés, les objets on des fonctions visuelles et symboliques. Correspondance entre les couleurs, peu de couleurs différente. La lecture = le temps continu et la concentration / appuyer sur une touche de piano = temps de l'instantané, rêverie, tps suspendu, suggestion de l'attente. Encore une fois, les personnages ne communiquent pas en héritage au symbolisme.

Bureau la nuit, 1940 : on est encore dans une boite intérieur. On est en surplomb. Étouffement. Intérieur moderne type et fonctionnel. Mur blanc accrochant la lumière pour focaliser l'attention sur les personnages. L'un est à sa lecture et l'autre se stoppe : encore une fois deux suggestion du temps. Sexualité suggéré par l'attitude de la femme face à un patron qui ne voit rien (extrapolation de ma prof /!\ ). Le thème du bureau avait été assez peu traité auparavant.

Les oiseaux de nuit, 1942 : comparaison avec Café de Nuit, 1888 de Van Gogh : idée du café tard, insertion du café dans la ville. Avec Van Gogh tous les perso font partie du décor, tout est défomé, c'est l'impression psychologique de Van Gogh. Avec Hopper ici nous rentrons à l'intérieur par la fenêtre avec non-pudeur car éclairage vif et grandes baies. Personnage en attente et vulnérabilité qui apparaît dans l'aspect dramatique de l'image. Idée du coin et de l'ombre = tension dramatique.

Chez Hopper on est un monde franchement américain. La ville américaine apparaît comme un espace de tension dramatique. Malaise mais sans franche angoisse et dérangement tout de même, Hopper n'est pas un artiste extrême et reste bien convenu, sinon il est probable qu'il n'aurait pas eu autant de succès.

Deux comédiens, 1965 : lui et sa femme → sorte de pirouette, questionnement sur le réel.

Noisette- Messages : 1155

Date d'inscription : 19/01/2013

Sujets similaires

Sujets similaires» 1930 Ford hot rod

» Easy Rider - Dennis Hopper - 1969

» 1930 Ford Model "A" - Jordan Quintal - Grass Hopper

» Easy Rider - Dennis Hopper - 1969

» 1930 Ford Model "A" - Jordan Quintal - Grass Hopper

Permission de ce forum:

Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|

|

|

Connexion

Connexion